矯正では無い噛み合わせ治療

インプラントや審美治療も永続的なものへ

矯正では無い『噛み合わせ治療』

噛み合わせは健康の基盤です歯科治療と言えば、虫歯や歯周病の治療を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、目の前の病気の治療を行い、痛みを取ることも大切ですが、基盤となる噛み合わせを正しい状態にすることも大変重要です。噛み合わせが乱れていると、虫歯や歯周病の再発リスクが高まりますし、小さなズレが大きくなって、さまざまな悪影響を及ぼします。お口の健康と全身の健康のため、正しい噛み合わせを維持していただきたいと思います。

当てはまるものはありませんか? 噛み合わせが悪いと、このような症状が起こります

- 歯が

削れている - 食いしばりが

多い - 顎が

ガクガクする - 咀嚼に

左右差がある - 歯ぎしりする

- 自分の舌を

よく噛む - 歯周病が

ある - 被せ物や

詰め物が

取れる

噛み合わせが全身に及ぼす悪影響 噛み合わせが悪いと、このような症状が起こります

- 肩こり

- 腰痛

- めまい

- 目のかすみ

- 頭痛

- 耳鳴り

- 鼻づまり

- 顎関節症

噛み合わせのずれが、顎関節や咀嚼に関わる筋肉などに影響し、さらにその影響は全身に及びます。普段悩まされている症状が、噛み合わせが原因となっている可能性もあります。

歯ぎしり・食いしばりがあると…

人間の歯は1年間に0.03mmしか磨耗しないといわれており、歯の断面の黄色い象牙質が出ている時には、噛み合わせが悪く、歯ぎしりや食いしばりのある証拠です。

このような状態のまま使い続ければ、通常の7倍の速さで磨耗してしまい噛み合わせが著しく悪くなってしまうことがあります。

当院の噛み合わせ治療

当院は、科学的根拠に基づいた噛み合わせの調整を行っています。患者様の感覚や、歯科医師の勘に頼った調整は行いません。

40年以上もの間、噛み合わせの権威として世界的に支持され、アメリカでは2万人以上の歯科医が技術を習得しているピーター・E・ドーソンが提唱する「ドーソン咬合理論」を習得し、正しい噛み合わせの審査・診断を行っています。

患者様の希望もしっかりと聞いた上で、診療方針をご説明し、ご理解をいただいて治療を開始します。

噛み合わせ治療の流れ

受診1回目 噛み合わせの説明と口腔内写真の撮影・検査 (60分程度)

-

ご説明

検査の前に噛み合わせ治療や噛み合わせの重要性について説明させていただきます。

-

検査の前に

検査の前に今までの治療履歴をお聞きしたり、歯全体のスクリーニング検査を行っていきます。

-

検査・触診

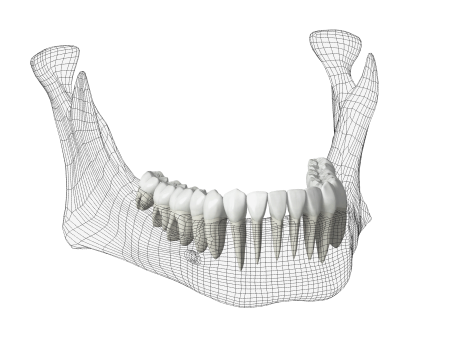

顎関節における開閉の音や痛み、張り、ずれや頭部・顎の筋肉の触診などさまざまな項目を検査します。顎関節の開閉の音に異常がある場合など、必要に応じてCTやMRIを撮影します。

-

口腔内撮影

口腔内や正面から見た歯並びなど、さまざまな角度で撮影します。撮影データと噛み合わせ専門の解析ソフトを使い、診断します。

受診2回目 診査・診断の評価と今後の治療計画の説明 (60分程度)

-

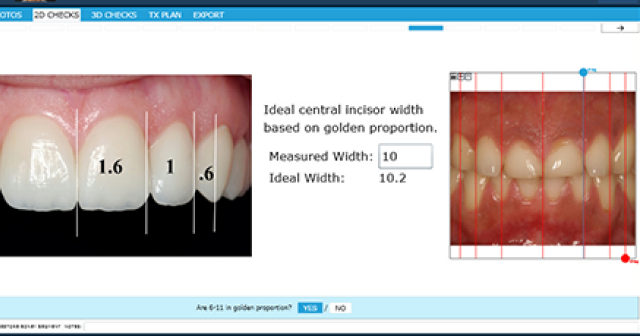

診断1

正面から歯が綺麗に見えるのは黄金比率に則った形があるからです。まず正面からの計測によって判断し、それにより歯間の幅を決めていきます。

-

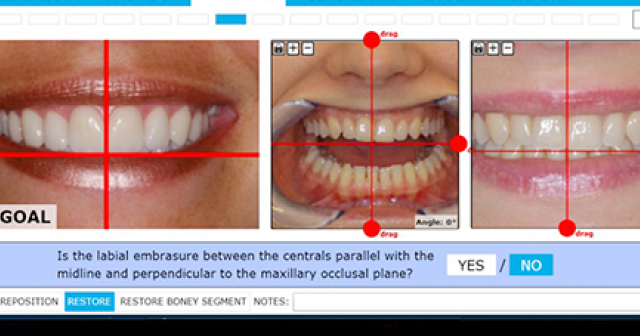

診断2

顔の全体に対し主軸が垂直水平並行になっているのか評価します。大体の方が曲がっているのが現状です。

-

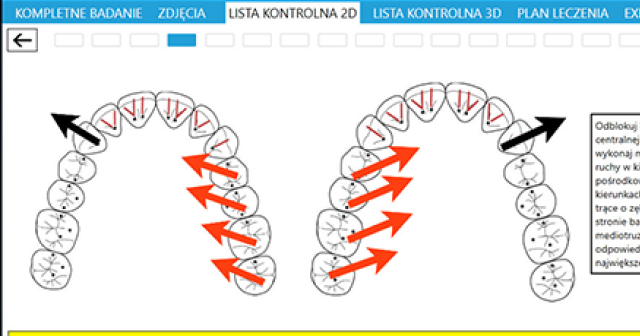

診断3

噛みながら歯を左右にスライドさせた時に、当たっていけいないところに歯が当たっていないか判断してます。

受診3回目 噛み合わせ治療を開始

-

治療治療計画の通り、治療を進めていきます。理想的噛み合わせへと導いていきます。

定期メンテナンスの必要性

咀嚼は毎日行いますので、わずかではありますが噛み合わせは変化していきます。正しい噛み合わせを維持するには、定期的にメンテナンス(噛み合わせのチェック・咬合調整)が必要です。

正しい噛み合わせが

長期的なお口の健康を守ります

虫歯や歯周病の治療だけ行っても、その根本原因となっている噛み合わせが正しくなければ、長期的なお口の健康は守れません。虫歯や歯周病などの原因である細菌(プラーク)のコントロールとともに、リスクファクターとなり得る噛み合わせを正しい状態に維持することが大切です。

インプラトや審美治療を行った場合も、噛み合わせが悪い状態では長持ちしません。せっかく治療したインプラントや審美治療を永続的に使い続けるためにも、基盤となる正しい噛み合わせが必要です。

噛み合わせが

認知症の発症に影響

噛み合わせと認知症の関係については、さまざまな研究結果が発表されていて、

正しい噛み合わせを維持することの重要性が示されています。

高齢者の5人に1人が認知症に

岡山大学予防歯科学分野の森田学教授のグループが、噛み合わせの異常が認知症のリスクを増やすことを世界で最初に証明し、アメリカの神経科学雑誌に掲載されました。

アルツハイマー型認知症の経過

高齢者の認知症の約 45%を占めるとされるアルツハイマー型認知症は、脳に「アミロイドβ」というたんぱく質が蓄積することが原因として知られていますが、噛み合わせが悪いとそのタンパク質が2~3倍に増加していることがわかりました。つまり、噛み合わせが悪いと2〜3倍認知症になるリスクが高くなります。

噛み合わせとアミロイドβの関係

物を「噛む」ことによる脳への刺激は、脳の活動において極めて重要です。また歯は特定の原因なしに歯列からはみだしたり、動揺したり磨耗したりしません。必ず不調和を引き起こす原因があります。その原因を特定し長期的に安定し調和のとれた噛み合わせが必要になります。

正しい咬合調整が歯科診療の基盤

40年以上もの間、噛み合わせの権威として世界的に支持され、アメリカでは2万人以上の歯科医が技術を習得しているピーター・E・ドーソンの提唱する「ドーソン咬合理論」を日本で広めたいとアメリカに渡りドーソン氏を招き入れるため波多野歯科の理事長の働きかけにより、2013年より波多野歯科で「The Dawson Academy Japan」が始まりました。

インプラントも審美も全てきちんとした噛み合わせがなければ、無駄なものになってしまう可能性があります。もしインプラント治療を行い、ただ歯があり、ただ噛むだけのものであるなら、それでは差異が出てしまいます。せっかく治療したインプラントや審美などを永続的に使い続けるようにしていくことが、この「The Dawson Academy」の学問となるのです。